Aussie Open più caldi che mai sui media generalisti, anche se non nelle intenzioni di Craig Tiley e dell’ITF e nemmeno per l’estate australe.

La situazione è grave ma non seria, scriverebbe uno (Ennio Flaiano) veloce di pensiero quanto un gesto (bianco) degli Whiz Kids e di Rocket Laver.

Questo taccuino è dunque su Melbourne, il cosiddetto Happy Slam che – per cause di forza maggiore – pare un Boomerang Slam: l’incidente stradale ballardiano – lamiere contorte e pornografia – di una transizione storica che sembra (va) il Giorno della marmotta.

E che adesso si sta trasformando in una robaccia di Netflix o Instagram: peste li colga.

*

Chiunque si stupisca del pasticciaccio brutto del Park Hotel, del serial in diretta via social, non conosce Novak Djokovic e le dinamiche virulente del tennis pro di questi anni.

Era tutto nello specchietto retrovisore.

Da tempo avevamo nostalgia del Nole che fu, quello scapigliato, furbetto e divertito, che faceva le imitazioni: un campione leggero, il Djoker.

Qualcosa è successo nel frattempo, dal 2016 il piano si è inclinato in una discesa folle.

Più successi, più denaro, più problemi.

Il guru spagnolo, l’amante indiana, il ritorno da Jelena, la fuga di Boris Becker (l’unico che teneva a bada le sue scemenze..), i MTO studiati, gli atteggiamenti da despota, il nazionalismo serbo, la preghiera che purifica l’acqua avvelenata, lo spiritualismo new (gnu) age, il covid un raffreddore, l’Adria Tour, il sindacalista ribelle, la pallata (casuale) a una giudice di linea, il capopopolo che studia da oligarca.

Riso amarissimo: Eleonora Brigliadori, esci dal corpo e dalla mente di Nole.

*

L’ego è una brutta bestia, peggio delle avvelenate di Roger Federer sul Centre Court di Wimbledon.

Il serbo (arrogantissimo) ha ignorato volutamente le restrizioni ferree imposte down under negli ultimi (due) anni.

Sbandierare l’esenzione al vaccino è stato letale (..), una mossa intollerabile per l’opinione pubblica australiana.

L’accordo – sottobanco – sottolineava per la milionesima volta l’incrocio (perverso) di conflitti d’interessi nel tennis: Tiley che permette l’arrivo del numero uno del mondo, giustificata con una positività (falsa) al covid-19 poco prima di Natale (infezione mai comunicata all’ATP e con una data inventata ad hoc per evitare vaccinazione e quarantena), usa metodi da padrino.

E’ sempre lo stesso che concesse, dodici mesi fa, la quarantena di lusso ai (e alle) big – in un residence di Adelaide con campo, palestra e piscina – mentre la classe media venne confinata a Melbourne (per due settimane) nelle camere di motel.

Il 28 dicembre scorso, la notizia lucciola (..) sfuggita a tanti: Tom McDowell, responsabile capo della bio security degli Australian Open, rassegnava le dimissioni.

Come scrivemmo un anno fa, lo ribadiamo: “Un gioco che, persino nelle parole del mammasantissima di Tennis Australia, non finge nemmeno più di considerare i giocatori (di lignaggio) uguali, ma addirittura favorisce un’imbarazzante disparità di trattamento.”

*

La calcistizzazione del tennis, perseguita senza ravvedimento alcuno, comporta soprattutto quello.

Ovvero che il contorno, il fuori dalla scena (l’osceno?), pesi maggiormente – sposti e decida sempre più – di ciò che è (era?) il gioco, che accade sul campo.

Eppure pensiamo che all’ATP, ad Andrea Gaudenzi, la figuraccia di Djokovic e dell’ITF non dispiaccia affatto: anche se non lo potranno mai dire (in pubblico).

Sono il vaso di terracotta in mezzo a quelli di ferro.

*

Chiudiamo la rassegna su Djokovic, e la sua cricca di fanatici, raccontando il nostro aneddoto preferito sul babbo: un sottoprodotto del revanscismo slavo.

2010, è l’evo (un po’ complicato) di un Nole così così (per i suoi standard).

Sunshine Double, una partitaccia del nostro: alla tivù serba, in diretta, il commentatore tecnico osa sottolinearlo (il servizio mediocre, il diritto che decolla..).

Papà Srdjan, a Belgrado, ascolta quello che dicono e prende le chiavi del suv: si fionda alla sede della televisione, entra e inizia a inveire contro i telecronisti.

Una mela non cade mai troppo lontana dall’albero.

*

Quella dei genitori padroni, prepotenti e fuori di testa, è una sorta di cambiale in bianco dell’universo tennis.

La WTA racconta, da eoni, storie da brividi: potremmo definirla la sindrome di Peter Graf, il dottor Frankeinstein della straordinaria Steffi.

Crudelia de Mon coi piedi magici e un serve and forehand da favola, non a caso oggi signora Agassi, un altro (Andreino) che ebbe rapporti tumultuosi con la figura paterna.

Come illustrato da J.R. Moheringer, nel romanzo (tendente alla fiction) “Open”.

Due mostri di cattiveria, difficile andare oltre, Damir Dokic e Josh Tomic.

Il primo, padre carceriere di Jelena, potenzialmente una delle fuoriclasse degli anni Zero: alcolizzato, violento, una delle schegge impazzite del circuito.

Minacciò un dirigente WTA, fu arrestato dopo il ritrovamento di un arsenale da guerra in casa; la figlia, a ogni sconfitta, veniva picchiata (abusata).

Babbo Tomic, allenatore di un geniaccio (che ha buttato nel cesso una carriera da Primi Dieci), non solo menava il suo (..) Bernie ma una volta ruppe il naso – con una testata – al compagno di doppio del figlio (Thomas Drouet).

*

Il sogno, citando Paolino Pulici, è una finale di major tra orfani, anche se – per fortuna – sugli spalti compaiono pure genitori a modo, educati.

Amarcord su Pete Sampras e la maledetta percezione statistica, incrementata con la weak era che stiamo vivendo, che quei tre là, sul Rebound Ace anni Novanta, con quelle racchette e quei tabelloni, fossero meglio di Pistol.

Non capivamo perché papà e mamma erano (quasi sempre) assenti nelle sue vittorie: lo intuimmo quando vedemmo Sammy abbracciare il figliòlo in tribuna, a Wimbledon, nel 2000, dopo il settimo trionfo di Pete.

Pareva prossimo all’infarto, babbo Sampras.

Per la cronaca (che fu storia): quel pomeriggio, Pat Rafter (lo sfidante) scese 109 volte a rete, il greco (..) 101.

L’anno scorso, Nole Djokovic e Matteo Berrettini insieme ne fecero 70.

Ah, la discussione sul GOAT..

*

Daniil e Sascha, Medvedev e Zverev.

Qualsiasi discorso sul torneo comincia e finisce coi due spilungoni del tennis percentuale (moderno).

Nessuno, al di là dei momenti di locura, esibisce la continuità (sfiancante, per gli altri) del russo.

Soprattutto sul duro, sul cemento, l’Orsetto è il migliore.

Uno stile sgraziato, personalissimo, un’essenza pallettara da genialoide, servizio e rovescio con mille risorse.

L’Aussie Open dipende da lui, dalle sue lune, anche il tabellone dei rivali.

*

Come Medvedev, anche Zverev non è (ancora) al cento per cento.

Il tedesco, nelle giornate sì, ci pare un rompicapo irrisolvibile per chiunque: il suo problema, negli Slam, è stata finora la giornata mediocre (con blackout in battuta).

Lo Zverev di Torino, della semi e della finale del (vecchio) Masters, è quasi imbattibile.

Un atleta di quel livello, apertura alare e difesa orizzontale, se impara a impattare il diritto un po’ prima, non da sotto, con quel servizio, non è limitabile nel robotennis.

Anche senza avere la mano (e il senso tattico della discesa a rete) del fratellone Mischa, avanzando – con una palla così pesante e profonda – il Sascha di Tokyo e di novembre è il favorito pure all’All England Club.

*

I canadesi che si sono imposti a Sydney (nell’ATP Cup), Denis Shapovalov e Félix Auger-Aliassime, devono farci capire cosa vogliono fare da grandi.

Sono tanti quelli che, in uno Slam così aperto (per molte ragioni..), potrebbero percorrere l’ultimo scalino (Taylor Fritz, Cameron Norrie, Andrey Rublev, Lloyd Harris, Hubert Hurkacz..) verso una dimensione meno da outsider.

Berrettini e Jannik Sinner sono capintesta di quel plotoncino.

Al finalista di Wimby ’21 manca qualcosa, nella forma fisica, nel tennis orizzontale: se arriva, nella seconda settimana sarà una mina vagante.

Le gambe del bolzanino sono invece già da corsa, ma deve trovare (nella gerla) il servizio che ogni tanto – alla Ken Rosewall Arena – smarriva.

La testa è sempre quella giusta.

*

Al pari della scuola spagnola che all’ATP Cup, con la classe operaia che sta in paradiso (Pablo Carreno Busta e Roberto Bautista Agut), ha venduto carissima la pellaccia.

E’ una forma mentis agonistica, quella iberica, che ha le sue due vette all’incipit – Carlos Alcaraz – e al termine – Rafa Nadal – della carriera.

Il minotauro, all’ottantanovesimo titolo in bacheca (il 250 di Melbourne), è in pieno rodaggio: forse all’ottanta per cento di quello che può dare, a 35 anni, ma con le sensazioni rassicuranti di un piede che non sembra (più) quello dell’estate americana.

La zoppìa è sparita.

Nessuno, se il manacorino arriverà senza intoppi al secondo lunedì in quel di Melbourne Park, vorrebbe incontrarlo.

*

Curioso, o solamente un segno dei tempi (che corrono), che per (questo) Nadal il Greenset, opposto a uno Zverev, potrebbe essere uno svantaggio.

Il nuovo tappeto, adottato nel 2020, l’anno scorso mostrava lo standard monodico di questa era omologatissima: il primo pomeriggio la palla scorreva, abbastanza veloce, la sera il cemento diventava colla (per l’entusiasmo dei fondocampisti).

Le contese – nelle condizioni del 2021 – tendevano al primo Plexicushion, l’acrilico duro che produsse le sei ore di mazzate della finalissima 2012 tra Djokovic e Nadal.

Quell’atto estremo (sic) consigliò palle più performanti e una stratificazione più leggera che indirizzò alla (folle) edizione 2017.

Una specie di Valhalla del power tennis, caratterizzata da un’incidenza anormale (..) di match (d’attacco) sul filo.

Più che l’emozionantissimo Fedal della finale, un instant classic, la semi tra Griga Dimitrov (al suo meglio di sempre) e Nadal o un Roger Federer contro Kei Nishikori extra lusso, vedere Mischa Zverev eliminare il numero uno del mondo, Andy Murray, giocando serve and volley per quattro set fu un ritorno al futuro.

*

Quest’anno qualcuno ha già provato il (nuovo ma non troppo?) manto: Tennis Australia ha impedito ai giocatori prescelti (e alle giocatrici) di postare qualcosa sui social.

In attesa di intuire il (benedetto) Court Pace Index, ci ha fatto specie vedere il doppio – decisivo – tra Russia e Italia.

Nessuno dei quattro, ed erano Medvedev, Berrettini, Sinner e Roman Safiullin (decisamente meglio del suo ranking da numero 146, l’ennesimo russo..), pareva avere un’idea dei colpi al volo (a rete).

Fuori contesto.

Le stop volley che tornano indietro, gli anticipi col naso sul net, le fanno (solo) nel doppio, quelli come Mate Pavic.

*

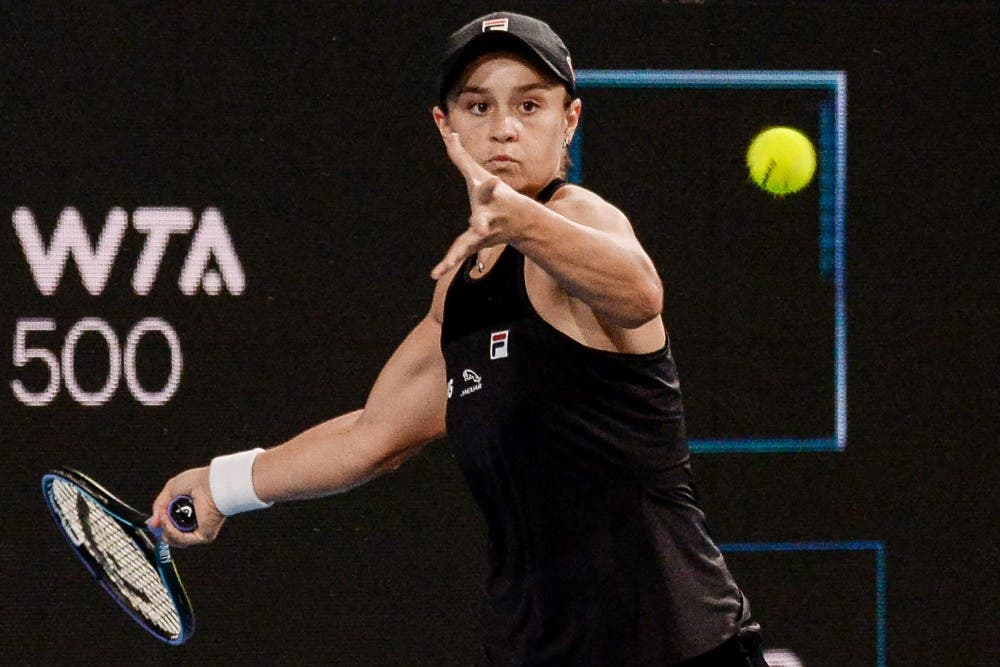

Il tabellone WTA, oltre le incertezze di questi anni, ruota tutto attorno alla figura (umile, poco procteriana) di Asleigh Barty.

Numero uno del computer e di fatto, Mafalda ci chiarirà il suo ruolo di campionessa.

Più gestirà la pressione del major casalingo, meno sarà comparabile a una Sam Stosur (al suo ultimo Slam da singolarista) qualsiasi.

Perché il gioco di Barty è decisamente altro dal robotennis delle colleghe.

Accelerare con la clava lo fanno tantissime, rallentare lo scambio mettendo nel panico le avversarie, poche poche.

Tecnicamente, una fuoriclasse: quello slice di rovescio, anche lungolinea, senza peso, è il tennis.

Se poi volete il personaggio, le Maria Sharapova, pazienza: problemi vostri.

*

Osservata nell’ultima esibizione, a Sydney, contro Elena Rybakina (pessimo cliente), Emma Raducanu sembrava una giocatrice da W15 dell’ITF.

Dopo la sbronza di New York, la britannica (apolide) pare fuori bolla.

Tra la prossima dominatrice del circuito e l’ennesima Genie Bouchard la differenza è sottile, minimale.

*

Vent’anni fa, alla Rod Laver Arena, uno dei match chiave nella storia del tennis (moderno) femminile.

Martina Hingis contro Jennifer Capriati, finalissima a Melbourne Park.

Due bimbe prodigio (Hingis a 16 anni fu la vincitrice Slam più giovane di sempre, Capriati entrò nella top ten a 14..), accomunate dai disagi della fama subitanea, opposte nel loro talento.

Il tennis cerebrale, geniale, della Minerva elvetica contro la forza e la cazzimma dell’americana.

Per quasi due set non ci fu partita: Hingis comandò gli scambi, imponendo variazioni e angoli alieni – a quei tempi – alla concorrenza.

5/1 nel primo parziale, poi 6/4, nel secondo lo strappo (sul 4/0) parve definitivo.

Hingis smarrì tre match point, Capriati riuscì a portarla al tie-break dove la svizzera ebbe ancora un’altra palla dei Campionati.

9/7 per la figlia del paisà Stefano.

Fu uno psicodramma in diretta: nel catino il solleone, la calura, stavano distruggendo la Hingis, mentre Capriati, sul baratro, ritrovò aggressività e la sua risposta in anticipo.

Nel terzo set, Martina cominciò con un break e poi si sciolse: quel pomeriggio, la massima sul campo fu di 46 gradi.

Dopo quel sabato nella canicola, si stabilì una policy per sospendere le partite.

Jennifer portò a casa il suo secondo titolo (consecutivo) in Australia (4/6 7/6 6/2), il terzo major complessivo della sua carriera.

Lo strascico per Hingis fu devastante: chiuse lì, infortunata (piedi e testa), la sua parabola di campionissima precoce.

Capriati comincerà quasi subito il suo declino, perdendo – tra il 2002 e il 2003 – cinque finali consecutive: la sconfitta (atroce: servì due volte per il match) nella semifinale (maratona) con Justin Henin agli US Open (6/4 5/7 6/7), l’epilogo.

Entrambe avrebbero convissuto a fatica con la ribalta pubblica: ritiri, ritorni, cleptomania, droghe ricreative, condanne per stalking, matrimoni a pezzi.

Il dio delle racchette non ha mai avuto pietà per i suoi figli e le sue figlie più dotate.