Quel nome, nel 1992, divenne celebre: un altro Mario Chiesa, il mariuolo craxiano del Pio Albergo Trivulzio, inaugurò suo malgrado il terremoto di Tangentopoli.

Anche in questo particolare beffardo sta il tremendismo del Mario Chiesa giusto, lo sfregaselle della Carrera dei tempi che fu.

Ricordando il biondino, e gli altri martinitt della vittoria, vorremmo glorificare il ruolo pIù poetico (e indispensabile?) dell’epos ciclistico, ovvero quello del gregario.

Il Mario nei pro vinse una sola gara, per sbaglio naturalmente, ma corse tantissimo: rappresentò alla perfezione lo stereotipo ingrato del cavallo da tiro.

Ebbe il privilegio di farlo in un’epoca, Epolandia ascensionale, già liberata dalla schiavitù dei kamikaze dell’imperatore: perchè, nell’età dell’oro precedente, al luogotenente veniva impedita qualsiasi dignità professionale.

Una specie di servo della gleba ciclistico.

Allora, per festeggiare la libertà condizionata, gli ex intoccabili alla Chiesa cominciarono a raddoppiare le fatiche: da una parte il servizio militare per il capitano, dall’altra gli esercizi di fuga per la vittoria, nei giorni di licenza dal fronte.

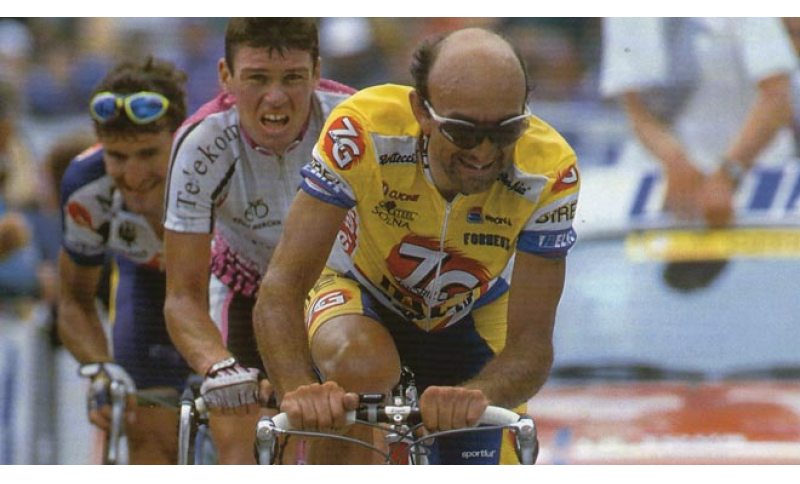

Il bresciano fece l’intera carriera con Davide Boifava, al servizio dei campioni più scapigliati e anarchici del gruppo: il Claudio Chiappucci e il Marco Pantani.

Servirli fu un’impresa titanica, considerando il sacro fuoco agonistico dei due e, soprattutto per il Diablo, il disordine tattico a volte suicida.

Fedele scudiero del Chiappa, in un’occasione dichiarò il suo smarrimento di fronte alle pazzie del capitano: “E che vuoi fare? Lo lasci andare e speri in Dio. Lui va, ma quando? Non lo sappiamo neanche noi, questo è il bello…”

Il Mario allora scappava pure lui, con gli occhialini posati sulla fronte, verso imprese impossibili: accumulò centinaia di chilometri in tentativi disperati ma allegri, punto di riferimento per l’avanzata cinica e inesorabile del plotone.

La scienza quasi esatta del ricongiungimento deve molto agli esperimenti effettuati con il Chiesa.

Una cavia perfetta perchè passista d’ottima fattura, con il rapporto lungo come credo filosofico.

Sulle doti da camoscio invece non appulcriamo verbo: più di una volta finì le corse con la tribunetta già smontata…

Il suo valhalla fu a Milano, nel circuito cittadino che concluse il Giro 1995: a 60 chilometri dal traguardo se ne andò via in compagnia di Andrei Teteriuk e Maurizio Molinari.

Inseguiti dalla muta di dobermann dei velocisti, gli altri due si arresero: il Chiesa, no!

Fece un gesto atletico incredibile.

A cinquantacinque all’ora contro gli squadroni che lo inseguirono a pancia in giù, senza pietà: la pedalata da veltro, l’acido lattico anche nei pensieri.

L’impresa utopica si risolse, beffarda, sotto il triangolo rosso dell’ultimo chilometro: con tanti, ma tanti, saluti ai sogni di gloria.

Vinse incredulo, era il 1990, il Trofeo Matteotti.

Gli altri, per una volta, sbagliarono i tempi del riaggancio: o forse, considerando la canicola africana di quel dì, si sciolsero sotto quel sole.

In quella Carrera, la razza benedetta degli sgobboni ebbe rappresentanza: con loro, la classe operaia andò almeno in purgatorio.

Collega di trenate con il Chiesa, Giancarlo Perini fu il principe dei gregari: entrò nella storia quando, in Spagna, tirò la volata del clamoroso bis iridato a Gianni Bugno.

Una beffa, se si pensa ai rapporti tempestosi tra il gruppo Boifava e la Gatorade di Stanga.

Nota di folclore per sponsorizzare gli esegeti del famoso gruppo: se riguardate le foto dei festeggiamenti in piscina di quella sera, non cercate il Chiappucci…

Il Pero, Duca di Benidorm, del cavallo da traino ebbe tutto.

Dal physique du role, con quella pelata che luccicava, al curriculum zeppo di piazzamenti onorevolissimi, con il Gronchi rosa di un ottavo posto finale al Tour 1992.

Corse per dodici anni senza uno straccio di vittoria e poi, all’improvviso, la “tragedia”: si impose, in bello stile, in una tappa del Giro di Puglia 1993.

Il suo fedelissimo fan club, con un gesto che può avvenire solo in questo sport, decise di sciogliersi per festeggiare l’evento.

Lasciando stare i ronzini che ebbero momenti degni di Varenne (Massimo Ghirotto e soprattutto Andrea Tafi), con quella maglia si esibì anche Fabio Roscioli.

L’incubo vivente di un paio di generazioni di ciclisti pigri, la maledizione dei gerarchi della pedivella.

Il marchigiano vinse qualcosa, ma ancora più del palmarès contarono le doti gladiatorie.

Rouler indomabile, passò una carriera intera a testare i limiti: i suoi, fisici, e quelli della pazienza degli sceriffi, che alcune volte avrebbero voluto strangolarlo.

La sua giornata da mattatore fu alla Grande Boucle 1993, in una maratona verso Marsiglia: centottanta chilometri di assolo, uno dei più belli del decennio.

Il Fabio ci prese gusto e si immedesimò sempre di più nel ruolo: quello dell’assaltatore guastafeste.

Il periodo rosso, nel senso di Picasso e dei tori, aggiunse vittorie (e fama) all’eterno fuggitivo.

Due momenti di quell’epoca si iscrissero nella mitologia ufficiosa del ciclismo: alla Vuelta 2000 fuga solitaria quasi in porto, con la minaccia incombente dell’Alto de Xorret prima dell’arrivo.

Più che una salita, una tortura dell’inquisizione spagnola.

Il nostro forò e (nella concitazione) cambiò mezzo, adottandone uno con una moltiplica standard: sulle rampe finali, roba da ventisei se scalatori provetti, si impiccò.

Una scena commovente e assurda, col Rosciolì che non trovò di meglio che zigzagare ai sei-sette all’ora per non mettere il piede a terra: durante l’inedita via crucis, con il 23 come condanna, perse sette minuti in sei chilometri, qualche mese di vita e – naturalmente – la tappa.

Ma l’Iginio Tarchetti della fuga estrema compì il gesto simbolo, e sintesi, della carriera a una corsetta iberica primaverile: scappò, scattando in faccia al gruppo sonnolento, PRIMA del chilometro zero.

La rassegnazione dei colleghi si manifestò con un coro internazionale di bestemmie…

Trovatemi soggetti più interessanti di Chiesa e dei suoi fratelli, non solo nel ciclismo, ma nell’intero scibile sportivo: la superiorità filosofica e concettuale della pedivella sta tutta qui.

Il campionismo, bruttissima malattia, non riguarderà mai questi personaggi romantici, che ci spiegano in silenzio il significato di tutto.

Gli ordini d’arrivo sono una scusa, ciò che più ci interessa è il senso di quei gesti: non c’è metafora esistenziale più potente di un gregario, che sputa l’anima per arrivare novantaseiesimo.

E’ lui che rappresenta, al meglio, lo spirito di questo rito pagano.

I campioni divi lasciateli soli con il loro castello di sabbia: molte volte, troppe, sono espressione di un egoismo e di una cattiveria rivoltanti.

Sulla strada ruvida, che ti regala quella sensazione di libertà negata da stadi e palasport, attendiamo trepidanti i nostri veri eroi: quelli con un quarto d’ora di ritardo.

Gli antidivi come Mario Chiesa, che applaudiamo come fossero nostri figli.

Pubblicato il 9 dicembre 2009 da Indiscreto

Prologo ideologico ad “Apologia del gregario”, Capitolo numero 16 di “In Fuga dagli Sceriffi”