L’extraterrestre si rivelò piano piano ai nostri occhi, scettici della fama che lo precedette: un nome nobile, baltico, e alcune anticipazioni minacciose.

All’epoca non si immaginavano neanche la tivù satellitare, la rete e lo streaming; figuratevi uno come Arvydas Sabonis.

Si narrò di un diciassettenne che, contro l’Indiana campione di Bobby Knight, fece faville.

Lo stesso che vinse il suo primo Mondiale a Calì, in un’edizione quasi misconosciuta.

Ci illustrarono il giovane fenomeno in fotografia, magari sulla copertina di Superbasket.

Poi finalmente si mostrò, il mostro: furono gli Europei più belli per Azzurra, quelli del Menego capitano, di Corbalan Von Karajan e del Cobra Kicianovic rincorso da coach Sandro Gamba.

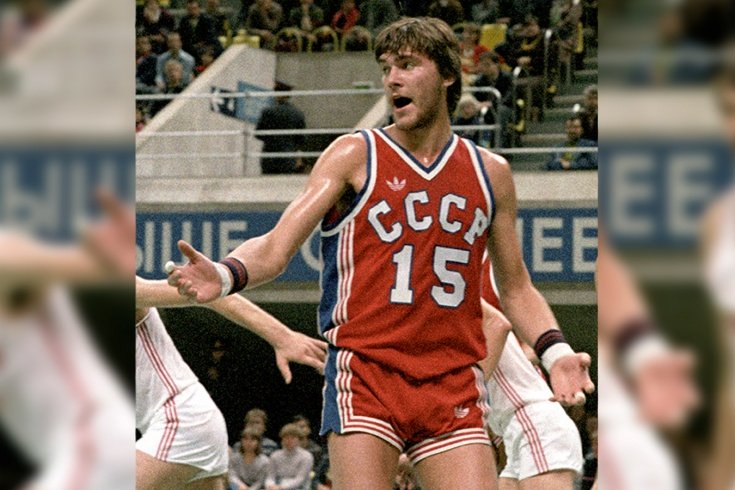

Per citare Carmelo Bene, apparimmo ad Arvydas in quella rassegna continentale, 1983, e scoprimmo il futuro: un centro con una mobilità, una coordinazione e una bellezza gestuale mai vista in Europa.

Abituati all’Unione Sovietica che il colonnello Aleksandr Gomelski volle sempre, utilitaristica e statica, al servizio dei Vladimir Tkachenko, le prospettive e le potenzialità di quella torre parvero infinite.

Figlio, tecnicamente parlando, del primo centro playmaker della storia europea: Cresimir Cosic, che spiegò la sua arte anche in Spaghetti League, nella Virtus Bologna di Gianluigi Porelli.

Il Sabas fu l’evoluzione naturale di Creso, più dinamica e fisica, ma consentì soprattutto alla platea europea un brivido speciale.

Nel confronto con i maestri americani, quasi blasfemo, per la prima voltà si intuì che uno dei “nostri” era al livello, o addirittura meglio, dei loro prospetti generazionali nel ruolo.

Uno solo, forse, sembrò oltre e lo fu veramente: il riferimento è a un altro principe, stavolta nigeriano, Hakeem Olajuwon.

Quella fantasia cestistica spazzò via, da iconoclasta vero, un preconcetto del basket sovietico: che nel ruolo di centro si dovesse abusare di fenomeni da baraccone.

Successe così, nel deserto di Giovanni Drogo, anche per altri due compagni di Sabonis: un’ala e una guardia.

Il primo, dimenticato, fu Anatholy Mishkin.

Albatro dal talento sconfinato, Andrei Kirilenko con le mani e la grazia di un Marques Johnson.

Il secondo, dalla carriera lunghissima ma – in Lettonia – lontana dall’epicentro europeo, Valdis Valters.

Point col corpo (potente) di una guardia alta, dallo stile essenziale e con soluzioni offensive di lignaggio.

Soffocati dalla particolare congiunzione politica, non riuscimmo mai a vederli in un contesto, quello occidentale, che ne avrebbe esaltato le doti.

Anche Sabas, senza Michail Gorbaciov e il dissolvimento dell’impero sovietico, avrebbe fatto la stessa fine: rimane evidente l’ingiustizia di non averlo mai potuto ammirare, nell’epoca del pieno vigore atletico, con continuità.

Le dimostrazioni di quel tempo furono eloquenti: l’Europeo 1985, per esempio, dominato in maniera quasi brutale.

Il direttore d’orchestra Sabonis, la palla come un mandarancio, con il braccio altissimo a scoraggiare i piccoletti: i passaggi al bacio dal post, le piroette per guadagnare il canestro, i tiri da sei metri e gli uncini.

Con doti atletiche che non gli avremmo mai più visto: il tempo perfetto per la stoppata, il rimbalzo di prepotenza, l’affondata di cattiveria pura.

In maglia Zalgiris, contro i nemici dell’Armata Rossa, e nelle coppe europee, eroe sfortunato di una finale di Coppa dei Campioni (1986), suggello vergognoso di una Baviera jugocentrica.

Quella sera fu apparecchiato, a favore del Cibona di Drazen Petrovic, uno dei pasti precotti più alterati di sempre.

Il resto fu noia e un lento aderire, senza prospettive, verso uno stereotipo orientale: il contesto sociale e sportivo, claustrofobico, lo portò a essere anche altro.

Divenne il simbolo di una terra lontanissima, col cuore e l’anima, da Mosca.

Se l’uomo pubblico sposò la modella e attrice Ingrida, nel privato iniziò a stonarsi con alcol e cibo, fino quasi al punto di non ritorno.

Il doppio infortunio al tendine d’Achille simboleggiò la fine dell’Arvydas originale, un’allucinazione felice a cui non avremo più il piacere di soccombere.

Tornò, più umano, a riscuotere i crediti accumulati, in quel di Seul.

L’anabasi che lo riportò in auge passò attraverso le cure degli americani che lo scelsero: dopo una trafila burocratica degna della satira feroce de “Le montagne blu”, la spasimante NBA di Portland lo restituì al gioco.

La beffa si compì alle spese della selezione olimpica americana, nello scenario che inventò i presupposti del Dream Team di Barcellona ’92.

Un asterisco doveroso: John Thompson fece seppuku, magari non come quel genio perverso di Yukio Mishima, ma quasi.

Convocò un play mediocre perchè Hoyas (Charles Smith), non badò al fattore del tiro da tre e riuscì a non disegnare schemi per Danny Manning.

L’Unione Sovietica coreana fu affetta da fregolismo di ritorno: le prime partite del torneo furono imbarazzanti.

Una squadra da barzelletta, forse la peggiore CCCP olimpica di sempre: ma accadde che la volpe, l’eterno Gomelski, promise la libertà (non solo tecnica).

Il gruppo spaccato in due, blocco lituano contro gli altri, si rinsaldò in tempo per l’impresa storica.

Un Sabas monumentale, le giocate di Sarunas Marciulonis (Tarzan..) non copriranno i meriti di chi fu la chiave tecnica di quell’incontro: il play ombra Sasha Volkov, che sconfisse la difesa (disperata) dei bimbi stelle e strisce con la sua duttilità tattica.

L’oro sulla Jugoslavia inaugurò l’esperienza iberica di Sabonis, a Valladolid e a Madrid, e confermò un sospetto: il Maestro lituano era il più grande a dispetto di quel fisico appesantito, martoriato dalla sfortuna e dai vizi.

Al Real, con il suo gioco geniale, dominò la scena per tre anni, prendendosi finalmente l’Eurolega agognata: era il 1995 e i tempi perfetti per ripagare, finalmente, l’amante americana.

Ai Blazers, centellinato come un ukiyo-e prezioso, fu la matricola dell’anno più improbabile di sempre: l’assegnazione di quel titolo a Damon Stoudamire non conta.

Sabas suscitò nel solitamente distratto mondo NBA un’ammirazione mistica: rivendicò subito, duettando con un genio del Bronx – e del male – come Rod Strickland, la sua regalità cestistica.

La terza Olimpiade, la seconda per la Lituania, concluse la storia da condottiero nazionale: l’addio alla maglia verde valse il bronzo e per l’ultima partita, contro l’Australia, mise a referto 30 punti, 13 rimbalzi e 5 stoppate.

Firmò l’annata individualmente più eccelsa della sua esperienza yankee (il 1998) e arrivò a un’incollatura dal colmare un’ingiustizia storica.

Senza la guerra fredda, quanti anelli avrebbe vinto con i Blazers?

Ve la immaginate la Portland di Clyde Drexler e Terry Porter con Mister Europa come pivot?

E dire che Paul Allen mise assieme un combo che, nelle giornate di ispirazione alta, diveniva il più devastante di quell’evo.

Era il 2000 e la congiunzione astrale volle, sullo stesso parquet e con la stessa casacca, i tre migliori passatori nel ruolo di centro, ala piccola e guardia tiratrice della lega: Sabonis, Scottie Pippen e Steve Smith.

A far da contorno al trio, una batteria di talenti allo stato puro: i Rasheed Wallace e Bonzi Wells di quel mondo.

Gli oregoniani arrivarono a dieci minuti dal titolo: quel crollo sopra di quindici punti, in gara7 contro i Lakers, ci tolse lo sfizio tutto europeo di contemplarlo con un anello al dito.

Sorvolando sui canestri sbagliati da Sheed in quel frangente (roba da rincorrerlo con una mazza da cricket..), quelle ultime tre partite della finale Ovest videro il predominio dei Trail Blazers.

Che disinnescarono l’arma nucleare Shaquille O’Neal con la marcatura del lituano e gli aiuti, da dobermann, di Pippen e Greg Anthony: furono gli unici, in quell’epoca, ad annullare lo strapotere del Diesel.

Il rientro a Kaunas per il tour continentale di addio, 2004, arrivò a una tripla rocambolesca (di Derrick Sharp) dall’ennesima Final Four.

MVP di Eurolega per volere divino, concesse l’onore di applaudirlo per quell’epilogo romantico: proprietario dello Zalgiris e padrone ieratico di tutti i campi dove si esibì.

Ci ricordò l’essenza del suo sbarco, l’idea stessa dell’effetto (straniante) che produsse la sua recita: nella storia del basket europeo nessuno, neanche in sogno, potrà sostituire Arvydas Sabonis.

L’extraterrestre che concluse la dittatura tecnica degli americani nel gioco.