In principio furono le foto del Guerin Sportivo, di Giganti, poi quelle dell’appena nato Superbasket.

Infine, l’origine di tutto, quelle di Sport Illustrated: bellissime, colorate, dinamiche.

L’NBA, la pallacanestro professionistica, arriva qui – Italia, ponte privilegiato dello sbarco (?) – in quelle immagini prima che al cinema, alla tivù (magari captando il feed di una base americana) e in videocassetta.

Tempi duri, la lega aveva assorbito la cometa ABA, con una situazione economica e d’immagine al limite: schiacciate e gioco in post, debiti e cocaina.

Il basket culturalmente dominante era ancora quello collegiale, che aveva degli squadroni da paura e la figura dell’allenatore guru.

Non c’è bisogno di sottolineare che quella NCAA, di livello altissimo, avesse – al di là delle rivalità (straordinarie) – il polso, i ritmi, di un film di Béla Tarr.

L’NBA invece era altro (meglio): poetry in motion, sul serio.

Contavano loro, i giocatori, che si stavano – piano piano – impossessando del giocattolo.

Ci vollero una serie di draft, alcune realtà metropolitane che fecero il boom, l’arrivo di un commissioner (il migliore di sempre) e il sorpasso fu compiuto.

Non solo nell’immaginario, ma nell’idea di sport pro dentro e fuori il campo.

L’esempio perfetto furono i Lakers dello Showtime, creati dallo sfortunato Jack McKinney e allenati prima da Paul Westhead e poi da un suo assistente, un certo Pat Riley.

Doveroso soffermarsi su Kareem e Magic, nucleo centrale di quella dinastia, ma in troppi dimenticano il resto della ciurma.

Non ci riferiamo ai Mark Landsberger (?), ma a due fuoriclasse che si integrarono alla perfezione nel meccanismo.

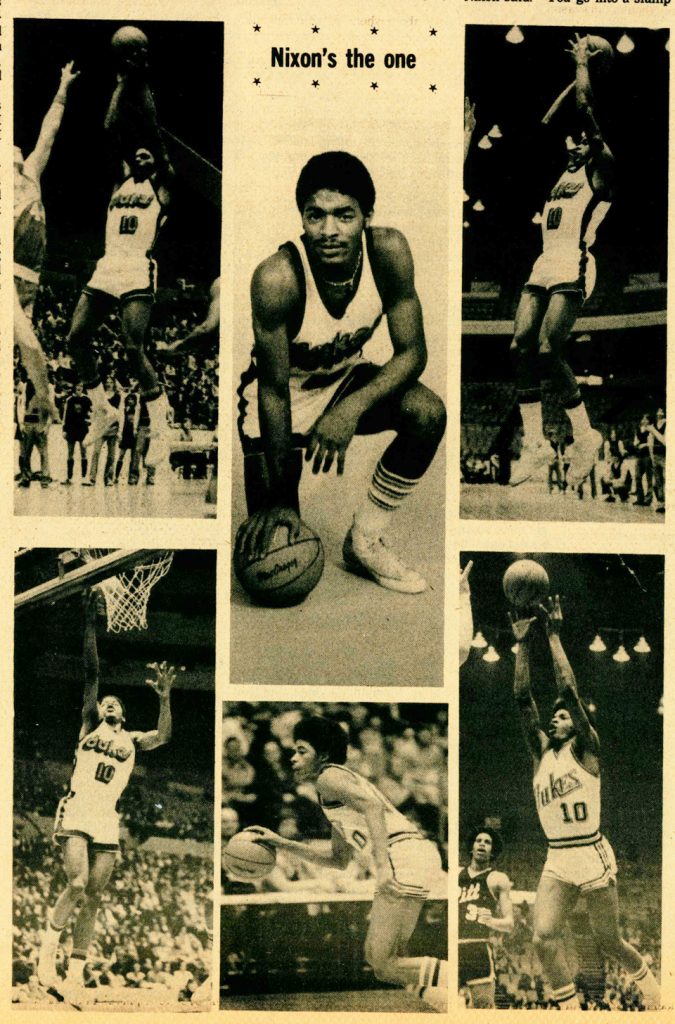

Jamaal Wilkes e Norm Nixon furono fondamentali quanto il dinamico duo da Hall of Fame: il primo lo fu talmente tanto da sviluppare una sindrome, umanissima, da eterno sottovalutato.

La sera che Silk ne scrisse 37, a Philadelphia in gara6 delle Finals 1980, contro Julius Erving, le attenzioni furono tutte per il celeberrimo show di Buck come sostituto di Abdul-Jabbar..

E due anni dopo, l’anello bis, l’MVP delle finali a Magic fu marketing: lo meritava Wilkes, l’ala che frugava nella spazzatura del match, il 3 che cambiava sui 4, l’assassino silenzioso.

Nixon fu playmaker e guardia tiratrice, fromboliere da contropiede e difensore puntuale.

Notevole nell’arresto e tiro, qualità accentuata da una peculiarità che suggeriva (..) agli avversari di chiudere le entrate.

Non abbiamo problemi a indicare il nativo di Macon, nella Georgia, come il giocatore più veloce apparso su un parquet in quel periodo.

E c’erano Gus Williams, Phil Ford, Ray Williams, Nate Archibald.

Le categorie dello sport, come quelle dell’anima, sono variabili.

I paragoni a volte sono forzature, obbligate dalla mancanza di punti di riferimento reali.

Norm the Storm atleticamente era una cosa fuori dal mondo: un concentrato elegantissimo di fibre bianche, un velocista da finale olimpica dei 100 prestato al basket.

Fu anche un prospetto NFL, chiamato dagli Steelers, per le doti da defensive back.

Ma i piedi da Calvin Smith erano supportati da un’intelligenza cestistica di prim’ordine, che lo aiutò a emergere alla Duquesne University, in una città (Pittsburgh) fanatica di football e di baseball.

Nemmeno i due anni consecutivi nella top 20 dei marcatori bastarono: il destino di Norm fu sempre quello di passare inosservato.

Ma il tempo, il talento e il lavoro duro lo ripagarono: al draft 1977 i Lakers lo scelsero col 22, al primo giro, come ultimo dei tre pick a disposizione.

Dopo l’estate aveva già sorpassato i due colleghi – Kenny Carr e Brad Davis – nella considerazione dell’allora coach Jerry West.

Che non prevedeva schemi d’attacco disegnati per lui.

Il rapporto con Mister Clutch lo definiremmo difficile, con una prevalenza verso l’astio reciproco.

Giocatore fondamentale di quei Lakers, Norm servì a coprire i vuoti di sceneggiatura del Magic bambino, talvolta eccessivamente uptempo e ancora privo di un jumper affidabile.

Quando Earvin firmò per un milione di dollari all’anno, per 25 stagioni, all’epoca un contratto mai visto, la battuta che circolava era che con centomila dollari si sarebbe comperato un tiro da fuori decente..

Nixon era bravo a dialogare col sommo Kareem, al quale tolse parecchia pressione dalle spalle con il suo tiro frontale: un bel cadeau per far pagare i raddoppi sul 33 gialloviola.

C’erano poi quelle accelerazioni che permettevano una pallacanestro a velocità inusitate, un manifesto dell’NBA anni Ottanta.

Fermate, se ci riuscite, la 4 per 28 (metri) tra Norm the Storm, Magic, Coop e Silk..

Sbobinate cinque minuti dell’All Star Game 1982, assisterete a un momento irripetibile: Riley schierò la coppia Nixon-Johnson con Bernard King – un’iraddidio – a far da utilizzatore finale.

Per qualche giocata, prima del richiamo all’ordine di Pat, era pur sempre un’esibizione e non si doveva esagerare, si realizzò l’utopia: un basket privo di soluzione di continuità, giocato da levrieri iperdotati.

L’83 fu l’ultimo anno in maglia Lacustri e lasciò molti amanti delusi al Forum.

“Odio l’idea di Nixon non più in questa squadra: è come una collana meravigliosa priva di un diamante bellissimo.”

(Jack Nicholson)

Continuiamo a pensare a quella LA, potenzialmente, come la più forte – sul singolo anno – dell’era di Jerry Buss.

Malgrado quei Sixers (i Maloners in missione per il Doc e lo stendardo), una sequenza di partite dei Lakers furono lo zenit di una concezione (hollywoodiana?) del gioco.

A referto, in quel roster, comparivano Abdul-Jabbar, Wilkes, Nixon, Magic, Michael Cooper, James Worthy, Bob McAdoo, Mike McGee (uno che in Italia, un pomeriggio, ne fece 59 con la maglia di Desio).

Già mezzi rotti, imbastirono una finale occidentale, contro i San Antonio Spurs di Ice Gervin, Artis Gilmore, Mike Mitchell, da sballo.

Un distillato di talento puro per 48 minuti filati.

Contropiede primario, transizione, metà campo, palla dentro, palla fuori, tagli.

Lo scambio a San Diego, per Byron Scott, responsabilizzò Magic che divenne l’unico vero gestore del gioco losangelino.

Fu l’ennesima mossa geniale di West, ma a medio (lungo) termine: perchè sul breve, col 10 ancora nei Lakers, l’anello 1984 non l’avrebbero consegnato ai Celtics.

Le palle perse di Magic e Worthy (tra gara1 e gara3) non ci sarebbero state: lo Spalding toccava a Nixon, contro le difese press.

Ai Clippers fece due anni individualmente strepitosi, predicando nel più classico scenario Veliero: un cimitero d’elefanti nel deserto.

Si collezionavano, per vendere (disperatamente) abbonamenti, glorie UCLA: Bill Walton, Marques Johnson, arrivò pure Wilkes al dessert.

Poi Nixon si ruppe il tendine d’Achille destro e la carriera (da marziano) finì lì.

L’epilogo dolceamaro fu la comparsata nel Bel Paese in maglia Scavolini.

Pesaro giocò benissimo e Norman mostrò fasi tecniche del gioco, come l’assist al lungo, che i garretti da velocista avevano sempre oscurato ai meno attenti.

Ebbe anche la sventura di perdere uno scudetto, a tavolino, per una monetina: roba da autentica Spaghetti League.

A Varese, in diretta tivù, fece rientrare da solo la Scavola: in due minuti, esibì il manuale della point guard.

In tribuna la moglie Debbie Allen, l’attrice ballerina di “Fame” che conobbe durante la realizzazione di “The fish that saved Pittsburgh”.

Un bel cambiamento dai tempi dell’infanzia, trascorsa con i fratelli ad assistere la madre gravemente malata di miastenia.

Forse il suo segreto stava in quei giorni da fanciullo nel profondo sud: lamentarsi della vita grama, come i suoi compagni di scorribande, non aveva senso.

Meglio darsi da fare e muoversi il più velocemente possibile, come la tempesta.

“I have tasted the maggots in the mind of the universe

I was not offended

For I knew I had to rise above it all

Or drown in my own shit”

(George Clinton 1971)

Rilettura di un pezzo pubblicato per Indiscreto il 30 settembre 2009