NBA Finals siano, a Orlando, con i Lakers del Re che affronta il suo passato.

Gli Heat ci arrivano da sfavoriti (e sfatti?), ed è giusto così, ma senza sorprenderci: osservandoli, soprattutto dal primo turno contro gli Indiana Pacers (uno sweep), è apparso il combo che meglio aveva introiettato lo choc della bolla.

Una squadra costruita da una leggenda, l’executive Pat Riley, e da un grande allenatore, Erik Spoelstra.

Miami – al pari di San Antonio a Ovest – esprime una cultura, un marchio di fabbrica, riconoscibilissimo.

Merito della franchigia d’espansione fine anni Ottanta (e metà Novanta) che più, insieme ai Toronto Raptors, è riuscita a costruirsi un’identità (fortissima).

La banda Riley 2020 parte dalle idee dello staff di Spoelstra: un players’ coach che impone un metodo di lavoro e concetti tattici (all’avanguardia), riconosciuto dai giocatori stessi.

In una lega comandata dagli stipendi, e da una concorrenza interna feroce per i minutaggi, Spoelstra si è guadagnato il rispetto di tutti: un fattore decisivo, e non scontato, nella creazione di un collettivo vincente.

Management e allenatori, a riguardare gli ultimi anni, hanno – rileyanamente – fatto una magata.

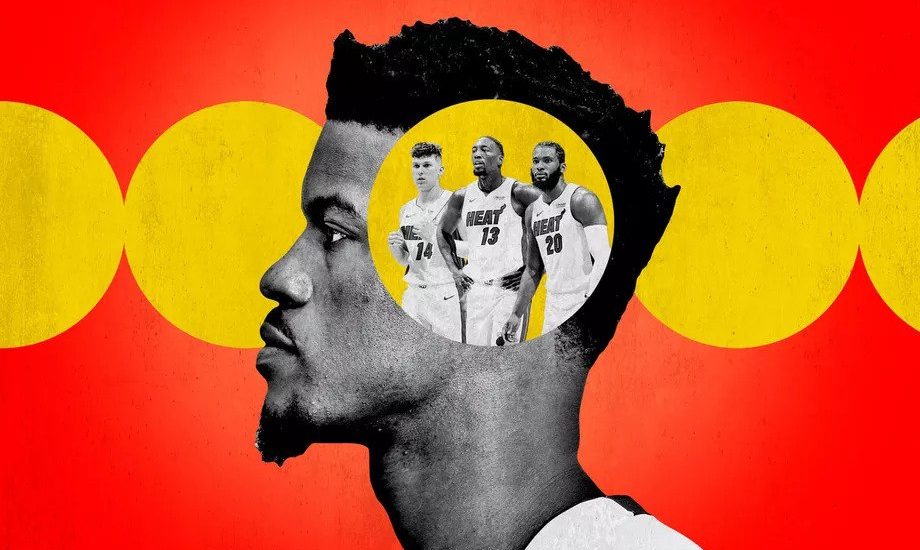

Di quelli della rotazione, tra titolari e panchinari, nessuno appartiene allo stardom.

Due superstelle operaie: una, Jimmy Butler, ottenuta con un sign and trade, e dalla fama scomoda, uno Stephen Jackson All Star.

L’altra, Bam Adebayo, al terzo anno, costruita in casa e scelta col numero 14.

Con l’eccezione del venerabile maestro Andre Iguodala, pick 9 di un draft che risale al mezosoico (il 2004), tutto il personale fu sottovalutato a inizio carriera.

Jae Crowder, arrivato con uno scambio, era il 34; Goran Dragic il 45, lo stesso Butler entrò nell’NBA dalla porta di servizio (col 30).

Duncan Robinson e Kendrick Nunn sono undrafted, scommesse (vincenti) degli Heat, e Tyler Herro – la scorsa estate – fu preso con la 13.

Miami basa il proprio impianto tattico sulla versatilità (e la cazzimma) dei due All Star: Jimmy Bucket e Adebayo, entrambi two way di lignaggio.

Butler, un duro che ha rotto con lo spogliatoio di almeno due squadre (Bulls e Wolves soprattutto), viene esaltato dalle missioni speciali difensive e un attacco che, al di là di qualche i-so, lo prevede nel ruolo di playmaker.

Adebayo, oltre le allucinazioni di chi vota per i quintetti All NBA (vederci Rudy Gobert, Russell Westbrook o Pascal Siakam – al posto di Bam – è una barzelletta), è oggi uno dei tre lunghi più forti, dominanti, della lega: gli altri si chiamano Anthony Davis e Nikola Jokic.

Un atleta stupefacente, con una lettura del gioco di primissima fascia, che ridisegna i confini del nuovo cinque.

E’ il migliore centro a uscire e stare coi piccoli (..) sui giochi a due.

E copre il ferro come pochissimi.

Spoelstra lo utilizza in una Tre-Due dinamicissima, adattata ai blitz di Butler e Crowder (e Iggy…) sulle linee di passaggio.

L’Aiuto e Recupero, come abbiamo visto contro i Celtics, forza tiri scomodi, quasi ai 24 secondi, degli avversari dall’angolo.

L’energia difensiva si trasforma in contropiedi e transizioni.

Gli Heat, in attacco, sono i numeri uno negli hand off, con Adebayo (passatore di lusso) che crea per i taglianti.

Che – in movimento perenne – cercano spazi per i mismatch che si offrono e vanno a rimbalzo.

In questi playoffs, sono addirittura sei i giocatori in doppia cifra di media: il segnale che, con Spoelstra, ci si divide il succo d’arancia…

Le opportunità ci sono, non solo per uno slasher come Butler, ma si inventano per il triplista (sic) Robinson e il talento (dal potenziale ancora inesplorato) di Herro, una specie di Reggie Miller due punto zero.

O le zingarate a gioco rotto dell’importantissimo Dragic: che aveva accettato il compito di sesto uomo, a inizio stagione, e adesso si alterna con Butler (e Adebayo) nella gestione della contesa.

Un mosaico che, leggendo l’età dei protagonisti, rimarrà contender per un po’ di tempo.

Il test più duro – ovvero LeBron James ed Anthony Davis – ci racconterà ancora meglio gli Heat…

L’iride nella cronometro di Filippo Ganna spalanca le prime pagine dei giornali generalisti al ciclismo: a un pubblico che lo conosce (e lo ignora) solo di spifferi (bufere, scrivono sempre così, e Pantanology inclusi).

Un successo annunciato dalla Tirreno-Adriatico e dal formato particolare (e ridotto) della manifestazione.

31,7 chilometri, un tracciato con dislivelli minimi e stradoni che invitavano alla velocità massima: l’ideale per la potenza di un inseguitore che ha già – nel carnet – quattro titoli mondiali.

Il Ganna lo seguivamo, nel deserto dei Tartari che è il movimento tricolore, da tempo.

Il secondo oro di valore assoluto di questa era, calante, l’altro fu Elia Viviani a Rio 2016, lo si deve ancora al supporto del Team Ineos (allora Sky).

Dipinto come L’Impero Del Male dagli stessi che – a targhe alterne, nel teatrino – esaltano i trionfi azzurri.

Il Di Rocco, vettore principale dell’arretratezza culturale sull’approccio multidisciplinare, che si prende i meriti della vittoria – a microfoni spiegati – completa la Polaroid dell’ipocrisia.

Filippo, un bolide quando spinge a cento pedalate al minuto la sua Pinarello, avrebbe – oltre la pista e il mestiere del prologhista – un’altra missione da compiere, la più difficile.

“Mi sembrava una canzone. Una di quelle canzoni che si ascoltano e si riascoltano, finché non ti entrano nella pelle, nel sangue, nelle ossa, finché non le impari a memoria.

Mi sembrava una canzone, e io sul pentagramma, fra le note e gli accordi, alla disperata ricerca di un’armonia.”

Queste erano le parole di Ganna, a 17 anni, juniores, la prima volta che provò il pavé in corsa.

La Parigi-Roubaix, l’Inferno del Nord, deve diventare l’obiettivo del piemontese.

Un’impresa difficilissima, considerando quanto sia ingombrante (Wout Van Aert, Mathieu van der Poel, etc.) la sua generazione.

Pallini – su Imola – come Jackson Pollock faceva dripping sulla tela: le note scritte da chi non otterrà mai un pass perché non vuole avere un pass…

La menata su Filippo Ganna primo mondiale italiano a cronometro fa ridere (o piangere), essendo un falso storico: nel 1931, a Copenaghen, Learco Guerra conquistò la maglia arcobaleno della prova in linea (stra) vincendo una gara contro il tempo di 170 (!) chilometri.

Fu l’unica volta che l’iride si assegnò così.

Il titolo della crono sarebbe arrivato ad Agrigento (1994): primo Chris Boardman, un altro pistard (un fuoriclasse) adattato alla strada, secondo Andrea Chiurato e terzo un dilettante tedesco, campione iridato in carica degli amatori, ventenne, un certo Jan Ullrich.

L’UCI di Hein Verbruggen, per valorizzare la propria kermesse, stava ammazzando il vero mondiale ufficioso delle lancette: il leggendario Gran Premio delle Nazioni.

Abbiamo beccato i primi quattro della domenica, in fila, non che ci volesse Nostradamus su un tracciato del genere, una Liegi-Bastogne-Liegi.

Il numero di Julian Alaphilippe, lungo Cima Gallisterna, è stato fenomenale: tutti lo aspettavano lì e ci è riuscito lo stesso.

Di nuovo, come sul Poggio verso Sanremo, un braccio di ferro con lo straordinario Wout Van Aert che aveva esagerato, con il suo serbatoio, correndo pure la crono il venerdì.

L’abilità di Loulou nel produrre velocità in acido lattico, sulle rampe, è quasi un unicum nella storia.

Più ci si arrabatta con le cifre, per tornare al Taccuino di settimana scorsa, e meglio si comprende l’empirismo di certi giudizi.

Alaphilippe sull’ultimo strappo ha espresso – 3’30” a 19,37 orari – più o meno 7,5 watt/chilo di potenza dopo 244 chilometri di gara.

Stavolta però non ci aspettiamo un editoriale di Le Monde, che ne metta alla berlina le prestazioni.

Nicolas Chauvin rimane il santo protettore dei cugini, altro che Giovanna d’Arco.

Dubbi sulla voglia del presidentissimo Renato Di Rocco di correre (e vincere con una maggioranza bulgara) per la poltrona della Federciclismo, al quarto mandato: un regno o giù di lì, al pari di altri reucci tipo Paolo Barelli e Angelo Binaghi (entrambi al sesto mandato…).

Il potere logora chi non ce l’ha.

Le voci più incontrollate raccontano di Urbano Cairo che, in vista del pensionamento di Mauro Vegni, pensa per RCS Sport – tanto tanto intensamente, con il corpo e con la mente – a Davide Cassani.

Che approderebbe a un ruolo dirigenziale fuori categoria: il prezzemolo, in fondo, sta in tutti i piatti.

Il sabato, donzelle.

Un’ora di ciclismo ignorante, con le olandesi che fanno, disfano e dominano.

L’assolo di Anna van der Breggen, telefonato quanto imperioso, si staglia in uno scenario che non valorizza la bellezza dell’universo donne.

Non ci fossero i votaioli, lo ribadiamo, la scelta sarebbe logica: una prova femminile corsa con i club e le arancioni (che non si amano ed è giusto che sia così…) – e le altre – a rincorrersi, generando più spettacolo.

Nel momento decisivo del Mondiale, Alaphilippe solitario con una dozzina di secondi rincorso da una muta di lupi, avviene qualcosa che spiega il ciclismo professionistico.

Van Aert, un treno, rifiata e (aspettando il suo turno) si rivolge – più sguardi che parole – a Primoz Roglic.

Che non muove un muscolo e non avanza di un centimetro, vagoncino in coda.

In quell’attimo, il mestiere in sé e la distruzione della Jumbo Visma ammirata al Tour de France.

Sarebbero bastati un paio di cambi, in testa, dello sloveno per salvare le apparenze: Van Aert, e pensiamo altri suoi compagni dello squadrone olandese, non si spenderanno più per Roglic col furore visto a settembre.

E chi difende l’ex saltatore, raccontando delle maglie (nazionali) di domenica, non ha compreso il fascino perverso della manifestazione e di questo sport.

Se nel 2020 del covid-19 abbiamo visto scemenze sportive (?) di ogni tipo, attenti al Giro che parte questo fine settimana, il Roland Garros pare la Fossa delle Marianne dell’anno.

Una pagliacciata senza senso, tranne il passaggio all’incasso dei dindi (260 milioni di euro, quasi 100 di margine), che riduce lo Slam stesso a una parodia.

Ottobre al posto di giugno, un’atmosfera spettrale (funerea), i campi laterali ridotti a paludi, i due centrali freddi e umidissimi.

Palle Wilson pesanti, le corde delle racchette che si sfasciano, il personale sugli spalti bardato con asciugamani, coperte e sciarpe, le sirene delle ambulanze a ricordarci il quasi lockdown parigino.

E i tennisti ridotti a clown bianchi (quelli di Federico Fellini): che fanno i sindacalisti ma non hanno il fegato di punire l’arroganza di Bernard Giudicelli (che fa soldi e politica, nella sfida FFT con Gilles Moretton) e disertare il circo.

La sera, con le luci artificiali (autunnali), i completi improbabili (triplo strato), manca solo l’apparizione della nebbia e avremmo un bel Filini contro Fantozzi.