“In un primo tempo mi allettava l’idea di diventare un idolo del pubblico adolescente, perché era un’esperienza nuova per me.

Adesso sto cercando di trovare una via d’uscita, di portare i ragazzi a un livello più elevato, poiché anch’io mi ci sono diretto..

Se questo è l’andazzo in Inghilterra, io smetto!

Verso la fine del concerto cominci a chiederti perché mai stai lì a suonare davanti a ragazzine che, durante i pezzi, schiamazzano soltanto: diventa inutile..”

(David Sylvian, 1980)

In un’epoca come l’attuale, votata all’esposizione mediatica obbligatoria, la scelta di alcuni eroi riluttanti di quella generazione oggi appare folle.

Al tempo fu invece una dimostrazione di coerenza: il riferimento è all’inizio degli anni Ottanta e all’atteggiamento meravigliosamente snob di personaggi cruciali nello sviluppo del movimento che la critica, omaggiando la nouvelle vague cinematografica, definì new wave.

Nel calderone britannico, tra gli altri, emersero le figure di uomini d’altri tempi (..) come John Foxx, che lasciò gli Ultravox! alla vigilia del successo planetario, o di Billy Mackenzie, (prodigioso) cantante degli Associates, duo smantellato in pieno boom commerciale.

La rockstar più riluttante di tutte fu David Sylvian, il gentiluomo che raggiunse la fama coi Japan: la creatura mutante – un pastiche sonoro e stilistico – fu assassinata malgrado fossero evidenti gli sviluppi, milionari, futuri.

Il gruppo icona del (nuovo) glam britannico sarebbe stato preso come modello da tanti imitatori, che ne avrebbero volgarizzato gli spunti creativi.

Per il biondo, altre esigenze e prospettive: ricominciò con un ambo curioso, un paio di singoli con Ryuichi Sakamoto, il secondo dei quali (“Forbidden colours”) il delicato tormentone di un film (potente nella carne, nei temi) di Nagisa Oshima.

Ma la carriera solista di David Batt, vero nome del Sylvian (che omaggiava le New York Dolls), partì (senza volerlo?) nell’ultimo disco in studio dei Japan.

In “Tin drum”, “Ghosts” preconizza la fine della band, otto mesi prima dello scioglimento ufficiale.

Non ci suonava l’altro leader, Mick Karn, e Sylvian affastellava nuove strategie: lui al Prophet-5, analogico, Richard Barbieri al modulare 700 della Roland e all’Oberheim OB-X, polifonico, il fratellino (di David) Steve Jansen alla marimba.

Un incantesimo destrutturato, per una canzone pop, con una voce (libera) che cantava di una crisi personale.

Numero 5 delle classifiche brit dei singoli, “Ghosts” era un brano dell’espressione artistica del sé del creatore, prima che diventasse procteriano il sé del pubblico.

E fu – a dispetto dei Kraftwerk, della Kosmische Musik – il pezzo pop più Karlheinz Stockhausen (..) a essersi issato in hit parade.

Se aggiungiamo “Bamboo houses” / “Bamboo music” nel menu, con Sakamoto nel motore, che suonava Yellow Magic Orchestra più esotici (..), un’anticipazione dell’EDM di vent’anni dopo, gli alberi lucenti divennero la meta.

Per “Brilliant trees” arrivò il meglio, la crema, del settore meno catalogabile di quel Tempo: i rappresentanti di una zona franca, capaci di giocare coi linguaggi (rock, jazz, etnica, ambient).

Come pochi altri, Sylvian sembrò esaltare la classe dei musicisti coinvolti: una dote rara, che lo accomuna ai Miles Davis, Frank Zappa, David Bowie..

Produsse e registrò con Steve Nye, uno scienziato sonoro immerso nell’idea della musica totale (Giorgio Gaslini docet): cominciarono a Londra e proseguirono a Berlino, by the wall.

David non voleva più una band, ma un pensiero orchestrale della stessa, un ensamble.

Avere accanto Nye, uno della Penguin Cafe Orchestra, indicava la direzione.

Dalla firma con la Virgin, una multinazionale, aveva ottenuto la libertà.

“Brilliant trees” fu un’avventura, un processo creativo di dissoluzione delle strutture, delle abitudini (industriali), della musica pop.

Il fratellino Steve suonava la canzone, non solo la ritmica, creava gli spazi per gli altri strumenti.

Un modo tutto suo di concepire la batteria, gli incastri rovesciati (la cassa che fa il rullante, a volte, il rullante che fa la cassa).

Jansen era il primo a performare, Sylvian aggiungeva tastiere e chitarre “rough” e una guida vocale.

Gli altri musicisti giunsero uno a uno, assistiti (diretti) da David.

“Pulling punches” è un’apertura fortissima, una dichiarazione d’intenti: un funk decadente, in tiro, nel quale la ritmica esonda senza coprire le istanze quartomondiste.

Ronny Drayton e Wayne Brathwaite, chitarra e basso, a colorare di schizzi afro il muro sonoro.

Sylvian canta, liberato dalle catene dei Japan, con una voce matura, frutto di una meditazione intelligente sui canoni interpretativi.

Non esistono mediazioni nel suo canto: molte parti furono registrate al primo tentativo.

L’ugola di David è di una naturalezza impressionante, un ossimoro felice: ghiaccio bollente.

La pronuncia di Sylvian delle parole viene piegata all’esigenza estetica, quindi musicale, della fonetica.

Spezzate, allungate, confuse: il significante è importante quanto il significato.

Una linea di contrabbasso da brividi di Danny Thompson ed è “The ink in the well”.

6/8, notturna, liquida, magistrale nell’accennare la melodia portante senza ostentarla.

Fu la prima canzone scritta al ritorno, a Londra, l’ultima a essere registrata.

I versi colorano le musiche, Jean Cocteau e Jean-Paul Sartre diventano testo e citazione.

Il fantasma di Pablo Picasso aleggia sulle trame della band, ribadite da un assolo (memorabile) di flicorno di Kenny Wheeler.

Con l’eccezione del metronomo Jansen, tutti i musici coinvolti non facevano parte della squadra berlinese.

L’intro di Thompson, due parti distinte di synth, la batteria suonata con le spazzole, Wheeler che duetta con Sylvian.

Phil Palmer ci infilò tutte le chitarre, una dodici corde, passaggi (inusuali) di flamenco, incoraggiato da Steve Nye.

Soluzioni armoniche quasi dissonanti, cucite assieme da linee vocali rarefatte.

Sylvian cantava liriche sgorgate fuori, in un flusso di coscienza, dalla visione di “Guernica”.

Il video di “Ink in the well” fu girato da Anton Corbijn a Beachy Head, allora uno stato mentale oltre che una spiaggia (i Throbbing Gristle di “20 jazz funk greats”, il Bowie pierrot di “Ashes to ashes”) ed era un esperimento, fotografico, surrealista, che rifletteva le perplessità di Sylvian su MTV e i clip.

Un mezzo che, controcorrente, tenderà a boicottare.

“Nostalgia”, la vetta del primo lato, viene introdotta da un trucco di Holger Czukay: la voce di Shusha Guppy in “The silver gun” (1971), trattata con un dittofono, campionata, schiude la porta a quasi sei minuti di bagno estatico.

Un fraseggio chitarristico nuota lieve nel tappeto sonoro, creato da una base ritmica ipnotica e linee di synth scurissime (di Barbieri e Nye).

Il canto di David colora una canzone, sublime, squarciata dai bagliori della chitarra di Phil Palmer e del flicorno di Kenny Wheeler.

“Red guitar” scioglieva definitivamente i vecchi Japan: i richiami erano evidenti, l’interpretazione quasi opposta.

Sakamoto e Nye aiutano Mister Batt a destrutturarla, rendendola meccanica e ossessiva.

Fu ispirata da un hangover di cocaina: David era spesso sotto oppiacei – Opium Ltd, la sua società registrata.. – in quel periodo.

Il brano più convenzionale dell’album era anche il più simile a un mosaico.

Gli accordi, i cambi di tempo, gli stacchi, sono di una complessità che non dovrebbe appartenere – in teoria – a un pezzo che vorrebbe avere passaggi radiofonici.

I giochi coi fiati di Mark Isham, le incursioni pianistiche di Sakamoto, Drayton e Braithwaite a speziare la melodia di Palmer.

Definire inusuale la registrazione della batteria è poco: il rullante fu ripreso nella tromba delle scale degli Hansa Studio.

Il riverbero trasmesso nell’altoparlante (rotante) di un Leslie Hammond.

Una modulazione che accresceva l’effetto stereo.

L’ossatura della track-list è bowiana, nel senso dei primi due capitoli della trilogia berlinese: a un primo lato dove la sperimentazione viene fruita nella forma canzone, fa da contraltare una seconda parte libera da strutture rigide.

“Weathered wall” è immersa in un liquido amniotico di suoni (Czukay, orologiaio matto), la tromba di Jon Hassel rincorre e puntella i vocalizzi dell’ex Japan.

La materia musicale pare cambiare forma a ogni inserto, inafferrabile.

“Backwaters” vive di un’energia arcana.

Una frase ripetuta, minacciosa, ingigantita dal respiro sincronizzato degli strumenti: esalta l’intesa tra l’evocazione misteriosa di Sylvian e la batteria impeccabile di Jansen.

“Le registrazioni erano incredibili” affermò Nigel Walker, che chiuse gli ultimi (due) mix con Sylvian.

Poi, per concludere nella maniera più indimenticabile, c’è la title-track: qualcosa di un’intensità e di un piacere (cerebrale, mai invadente) che la stacca da qualsiasi composizione pop (?) del decennio.

La noia sartriana che si bagna nel fiume della catarsi.

Una canzone d’amore che non ne prende in considerazione gli stereotipi più abusati.

Un suono che emerge come un oceano di luce, dalla delicatezza irreale, che trasporta l’ascoltatore in una dimensione parallela.

Hassell pretese 5000 dollari sull’unghia e l’inserimento nei crediti delle (due) canzoni.

Si ritrovò con Sylvian a fianco, mentre suonava, seduto sul pavimento di uno stanzino dell’Hansa Studio.

La sua parte – cosmica, incantata: realizzata il secondo giorno, al termine delle 5 ore totali di sessione – con l’eccezione della coda, si distaccava dal suo raga per abbracciare (di nuovo) uno stile (più) occidentale.

Si capì subito, appena uscito, che “Brilliant trees” chiuse un’era: in fondo, seppure gentilmente, uccise la new wave riducendola, dal 1984 in poi, a modernariato e posa.

Sylvian visse gli Ottanta in corsia di sorpasso, completando una trilogia di dischi fuori categoria.

Un disco doppio, “Gone to earth” (1986), giocato tra sperimentazioni pop ardite (“Silver moon”, “Taking the veil”, diamanti purissimi) e dipinti sonori pitturati con l’aiuto di Robert Fripp e Bill Nelson.

Sempre più etereo ed esoterico nei contenuti, post rock nella forma.

Il malinconico, crepuscolare, “Secrets of the beehive” (1987), esemplare nel songwriting e nell’esecuzione, scarna, dilatata.

Non esiste una canzone sul thatcherismo più situazionista e dolorosa di “Waterfront”.

I quadri di “Orpheus” e “Let the happiness in” paiono sfuggire da una catalogazione sicura.

Nell’ottobre del 1989, un altro singolo senza album, proprio come fu “Bamboo houses” nell’estate 1982, chiuse il cerchio.

“Pop song” era un addio beffardo e geniale al decennio: la ritmica a mo’ di elastico, dissonanze e groove, interferenze elettroniche e incursioni neo jazz qua e là.

Indicava una strada, lo sciamano, come in una “Ghosts” acida, per l’ultima volta.

Citando Matt Philips: “Un’immagine della Gran Bretagna di fine anni ’80. Una nazione di operai che guardavano l’orologio, instupiditi da banale musica pop e dai supplementi domenicali.”

L’altra ragione della rottura nei Japan fu Yuka Fujii, strappata a Mick Karn dal bellissimo David.

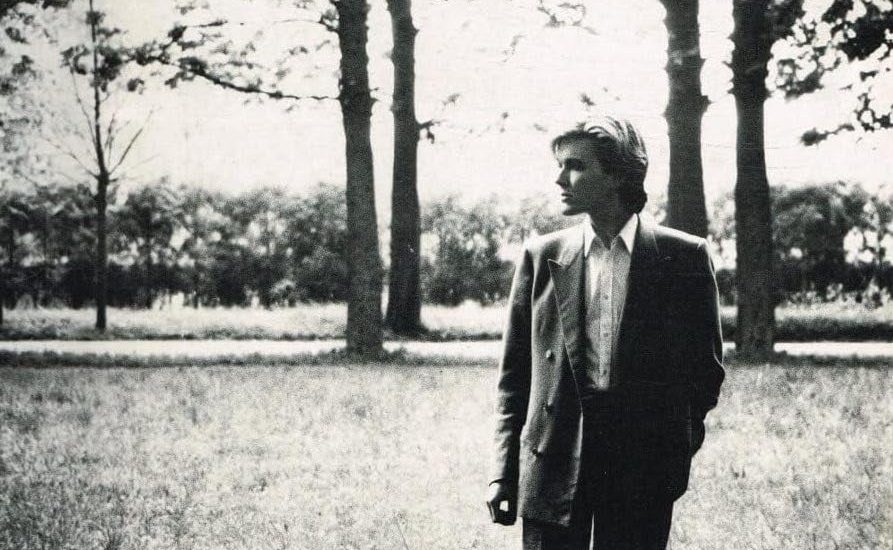

Yuka era (è) una grande fotografa.

“Brilliant trees” – con gli scatti della Fujii come leitmotiv della confezione – uscì il 25 giugno 1984, lo stesso giorno di “Purple rain” di Prince.

Le ultime ristampe hanno alterato il design originale della copertina: è sparito il bordo giallo che contornava il ritratto di Sylvian nel parco.

L’album si posizionò altissimo, al quarto posto, nella classifica britannica.

“Brilliant trees” è un 33 giri del secolo nel quale l’arte era un cancello aperto, un’espansione della conoscenza e del mondo, non uno specchio dove identificarsi e ghettizzarsi in una stanza o in un recinto.